アーカイブ: robonewsnet

2013/07/14

何事も現場を見ずには本当のことはわからないものだが、今回のUCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)メディカルセンターほど、「見に来てよかった」と訪問中に何度も痛感したのも珍しい。

ここへ見に来たのは、医療用テレプレゼンス・ロボットのRP-VITAである。インタッチ・ヘルス社がアイロボット社と共同開発したもので、医師が遠隔地にいても患者の様子を診断でき、可動型なので病院内を動き回り、自律走行もできるというロボットだ。

ロボニュースは、これに先立ってインタッチ・ヘルス社CEOのユーラン・ワング氏にもインタビューをして(RP-VITAを訪ねて<その1>)、このロボットの狙いを学んだつもりだったが、それでも現場に来なければわからないことがたくさんあったのだ。

UCLAメディカルセンター内部を移動するRP-VITA

続きを読む

2013/07/13

『ロボハブ』によると、先月ISSの宇宙飛行士が地上のK10ローバーを遠隔から操作するのに成功したという。

ISSからの操作によって、NASAエイムズ・リサーチセンター敷地内で動くローバー(Robohubより)

この実験は、NASAの「地表テレロボティクス」というプログラムの一環で、今年夏の間を使って行われるもの。通信の遅れを最小限に留めながら、ISSで宇宙を飛行する飛行士が、月面や火星面に置かれたローバーを遠隔で操作する際の課題や用途、技術上の問題を特定することが目的だ。

また、技術上の問題点の洗い出しだけではなく、人間とロボットが協力して宇宙探索に乗り出す際に、ISSのワークベンチから操作する飛行士の作業負荷やどの程度の状況判断が行えるかといったことも観察される予定だという。

危険作業を人間に代わってロボットが行えるようになれば、リスクは大きく減らせるのは、地球も宇宙も同じ。ロボット技術は、両方の世界で同時に進展している。

2013/07/13

単純な繰り返し作業を行う産業ロボットとして注目されているバクスターは、研究用にも提供されている。研究用バクスターは通常2万2000ドルで販売されているが、先頃OSRF(オープンソース・ロボティクス財団)が、メーカーのリシンク・ロボティクス社からバクスターを1台贈られたようだ。OSEFのスタッフが、そのプレゼントの木箱を開ける様子がビデオに収められている。

研究用バクスターは、コアになっているソフトウェア・システムは触れられないが、その上の開発用SDKレイヤーはROS(ロボットOS)に基づいていてオープンになっている。ここで外部の研究者や開発者たちに、おもしろいアプリケーションを生み出してもらおうというわけだ。

すでにアメリカの数大学の研究室でバクスターが用いられているらしく、『IEEEスペクトラム』誌によると、周辺のモノを3Dで捉えてデータを蓄積させたり、ヒューマン・インタラククションの研究に使われたりしているようだ。リシンク・ロボティクス社の説明には、「深夜の研究のお伴にぴったり。しかも夜食のピザを食べなくても働きます」と書かれている。

新たな研究からどんなアプリケーションが出てくるのかも興味深いが、ロボット・メーカーが自社のハードウェア上で動くソフトの部分で、外部研究が入り込む余地を設けておくというモデルも面白い。アンドロイドOSのスマートフォンのように、アプリを開発するディベロッパーたちが続々と出てくる時が来るかもしれない。

2013/07/13

DARPA(国防総省高等研究開発局)が今年末に開催するロボティクス・チャレンジ(DRC)のトライアル戦の詳しい概要が発表された。

このトライアル線は、来年末のファイナル戦に備えて行われるもので、フロリダ州のマイアミの屋外自動車レース場「ホームステッド・マイアミ・スピードウェイ」で、12月20〜21日に開かれる予定だ。

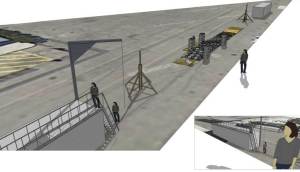

DRCトライアル戦の会場イメージ(DARPAサイトより)

チャレンジでは、ロボットが車に乗り込んで運転する、デコボコの地面上を歩く、ドアを開く、バルブを回すといった8つのタスクを行い、それぞれの自律性、認知力、判断力、巧みさといった観点から評価が行われる。これらのタスクは、福島第一原発事故のような緊急時に、人間に代わって現場で作業するロボットの開発を推進するという、DRCの目的に沿ったものだ。

この概要書には、現場で建設される走行トラックや、デコボコの地面、入り口を塞ぐ障害物、産業用はしごの形状などが図解されており、各チームがロボットに練習させるのに役立てることができる。現場では、同じタスクを同時にテストできるように、一部複数のテストユニットも作られるようだ。

一般公開もされるというこのトライアル戦。ロボットたちがどう挑戦するのか、楽しみである。

2013/07/13

先だって紹介したバーチャル・ロボティクス・チャレンジ(VRC)を勝ち抜き、今年末のトライアル戦に参加する7チームが利用するロボット、アトラスを、DARPA(国防総省高等研究開発局)が公開した。

アトラスを製造したのはボストン・ロボティクス社で、DRC用に改訂が加えられている。VRCではシミュレーターを利用してコントロール・ソフトウェアのできばえが競われたが、今度はそれを本物のロボットを動かすのに利用することになる。

DRCに使われるアトラスの最終型(DARPAサイトより)

続きを読む

2013/06/29

DARPA(国防総省高等研究開発局)が主催するロボティクス・チャレンジ(DRC)は、ロボット界の一大イベントである。これは、災害時の救援を前提としたタスクをロボットに競わせるもので、2014年末のファイナル戦まで段階的に試合が続く。

そのうちのバーチャル・ロボティクス・チャレンジ(VRC)部門の選抜が先日行われ、勝者チームが決定した。

ホースを取り付けるバーチャル・ロボット

続きを読む

2013/06/15

先だって、医療現場で使われるテレプレゼンス・ロボット「RP-VITA」を紹介したが、同ロボットにも協力したアイロボット社が、自社製品として企業向けのテレプレゼンス・ロボット「Ava(アヴァ)500」を発表した。発売は、来年初頭という。

Ava 500の開発にあたって、同社はシスコと協力し、安全で高品質の会議システムを自走ロボットに統合している。会議やミーティングなどのコラボレーション、現地視察や工場の監視などの利用が考えられており、高さも人の身長ほどの高さから、デスクや会議テーブルに座った人に合わせた高さまで調整可能だ。

こんな風景が当たり前になる? (写真はアイロボット社提供)

ユーザーは、ロボットに目的地を示すには、コンピュータやiPadを用いて先方の名前を選んだり、部屋の場所をオフィスの地図から選んだりするだけ。社内で空いているロボットが、目的地まで自走していく。その間、ロボットは人や障害物を避け、スクリーンはパブリックモード(顔が映される)、あるいはプライベートモード(何も映らない)が選べる。ロボットの予約のためのシステムも統合されている。

『エクストリーム・テック』の関連記事によると、Ava 500のレンタル料は月額2000〜2500ドルとなる模様(サービス料は含まず)。

アメリカでは、コンピュータの会議システムも早くから利用されてきたが、こんなテレプレゼンス・ロボットも何の抵抗もなく職場で受け入れられていくのかもしれない。

2013/06/15

医療関連のロボットを開発するインタッチ・ヘルス社は、遠隔地から医師が患者を診断したり現場とコミュニケートしたりするのを仲介するテレプレゼンス・ロボットを提供してきた。

昨年、アイロボット社から600万ドルの投資を受けた同社は、最新型のRP-VITA(アールピー・ヴィータ)にアイロボット社の自走技術を統合。病院内で人や障害物を避けながら目的地にたどり着き、医師が院内を回診したり、看護士とやりとりしたりするのをサポートする。医師の時間を有効に活用しつつ、まるでそこに医師がいるかのように機能して、細やかな医療を可能にするツールだ。今年FDAの認可を受け、現在すでに世界の6病院で利用されている。

インタッチ・ヘルス社は、ロボットに加えて、そのコントロール・ステーションやソフトウェア、ネットワーク・プラットフォームなども含んだ包括的なサービスを提供し、医療現場への先端テクノロジー導入に積極的に取り組むことで知られている。

インタッチ・ヘルス社があるのは、サンタ・バーバラ空港近くの新興企業が集まった地域。社員はおよそ200人。外見はこじんまりとしているが、社内はオープンスペースの気持ちのいい空間だ。その中に、病室を模した研修室やロボット製造の工場もある。

2002年に同社を創設したユーラン・ワング会長兼CEOに、ロボニュースがインタビューした。

ユーラン・ワング氏とRP-VITA

続きを読む

2013/06/09

『アントレプレナー』誌が、コマーシャル分野で実働するロボットを開発した8社を紹介している。

8社はそれぞれ、農業、飲食サービス、環境リサーチ、リハビリ、製造、一般医療、セキュリティー、太陽エネルギーの分野向けのロボットを開発した。ロボットと聞いて想像するようなヒューマノイドなかたちはしていないが、どれも自律的に特定の役割を果たすものだ。

記事の冒頭で、カーネギーメロン大学ロボティクス・インスティテュート内のナショナル・ロボティクス・エンジニアリングセンターのディレクターであるスティーブ・ディアントニオ氏は、「ロボットの商用化は簡単ではない。真の投資リターンが実感できるような応用方法を見いださなくてはならない」と語っている。

同記事で取り上げられている8社は以下:

・ブルーリバー・テクノロジー社(トラクターの背後に装着され、畑の雑草だけを見分けて除草剤をスプレーする)

・ブリッゴ社(バリスタが入れてくれるコーヒーのプロセスを、ロボットで再現。高度なカスタマイズも可能)

・リキッド・ロボティクス社(海上に浮かぶ海洋研究用ロボットが、海や波の観察を行う。波動から電力を得るため、半永久的に稼動する)

・エスコ・バイオニクス社(5ワットという省電力型のエクソスケルトンを開発。軍事用のほか、膝や腰などの身体能力を失った障害者、高齢者の歩行補助となる)

・リシンク・ロボティクス社(製造現場で単純作業を行うロボット、バクスターを開発。作業工程は、バクスターのアームを動かして入力する)

・インタッチ・ヘルス社(遠隔医療のためのテレプレゼンス・ロボット。通常の病院でも医師の回診に利用できる)

・ロボテクス社(戦場でのサーベイランスに利用できるリモートコントロール型ロボット。ロボットアームを付けて爆弾除去などに役立てることが可能)

・キューボティクス社(最大1200個のソーラーパネルの向きを40分ごとに変えるロボットを開発。ソーラーパネルのメンテナンスのためにデータも収集する)

ブリッゴ社のロボティク・バリスタ(www.briggo.comより)

2013/06/08

ロボットアームは、3Dプリンターと同様の新しい造型ツールとしても注目を集めている。

3Dプリンターと異なるのは、機械自体のサイズやノズルの可動範囲に制限を受けないこと。だから、2Dをレイヤーして3D造型を作り出すのではなく、直接3Dにプリントアウトが可能。つまり、空間を自在に動くロボットアームは、よりダイナミックな造型に挑むことができるのだ。

それを実にポエティックに見せたのは、バルセロナのカタロニア先端建築研究所(IAAC)の研究者たち。アメリカの話題ではないが、美しいので取り上げた。速乾性のプラスティック素材がノズルからプリントアウトされ、それがあらかじめプログラムされたロボットアームの動きに従って空間にモノを生み出していく。下ビデオは約3倍速。

ロボットは、こんな表現の領域に関わることも期待されるのだ。

『dezeen』の関連記事はここ。